In caso di incidente nucleare ad ARPA spetta l’importante compito di misurare i livelli di radioattività nell’aria, negli alimenti e nell’ambiente e di contribuire alla definizione della natura e dell’entità del rischio in collaborazione con la Regione e tutti gli altri Enti a vario titolo competenti (tra cui Prefetture, ASL e Vigili del Fuoco) allo scopo di definire le contromisure più adeguate. Le misure previste in caso di fallout radioattivo “tipo Chernobyl” sono descritte nel Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Le misure possono essere svolte in campo utilizzando strumentazione portatile per la misura della contaminazione o della dose da irraggiamento, oppure in laboratorio per la misura della concentrazione di attività. Le misure della dose da irraggiamento che si effettuano in campo servono, ad esempio, per determinare la necessità di evacuazione dell’area o di riparo al chiuso; le misure di concentrazione di attività che si fanno in laboratorio sono quelle necessarie per verificare, ad esempio, la contaminazione dell’acqua e degli alimenti e decidere eventuali restrizioni al consumo.

In caso di emergenza su vasta scala, cioè un’emergenza che coinvolga una porzione estesa del territorio nazionale o che travalichi i confini nazionali, il coordinamento e l’organizzazione del sistema di risposta è in capo al Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con ISIN. In questi casi è importantissimo condividere rapidamente tutte le informazioni disponibili ed assumono grandissima importanza le reti di emergenza.

Incidente nucleare

Un incidente nucleare è un evento in cui viene prodotta un'emissione di materiale radioattivo o viene prodotto un livello di radioattività tale per cui si può apportare un pregiudizio alla salute pubblica.

Un incidente nucleare può avere vari livelli di gravità e può avvenire in una centrale nucleare o in un impianto nucleare militare o civile, oppure anche in stabilimenti dove vi sia una qualsiasi attività legata alla manipolazione di elementi radioattivi come impianti di produzione del combustibile nucleare o di manipolazione delle scorie radioattive, laboratori di ricerca e reparti radiologici degli ospedali.

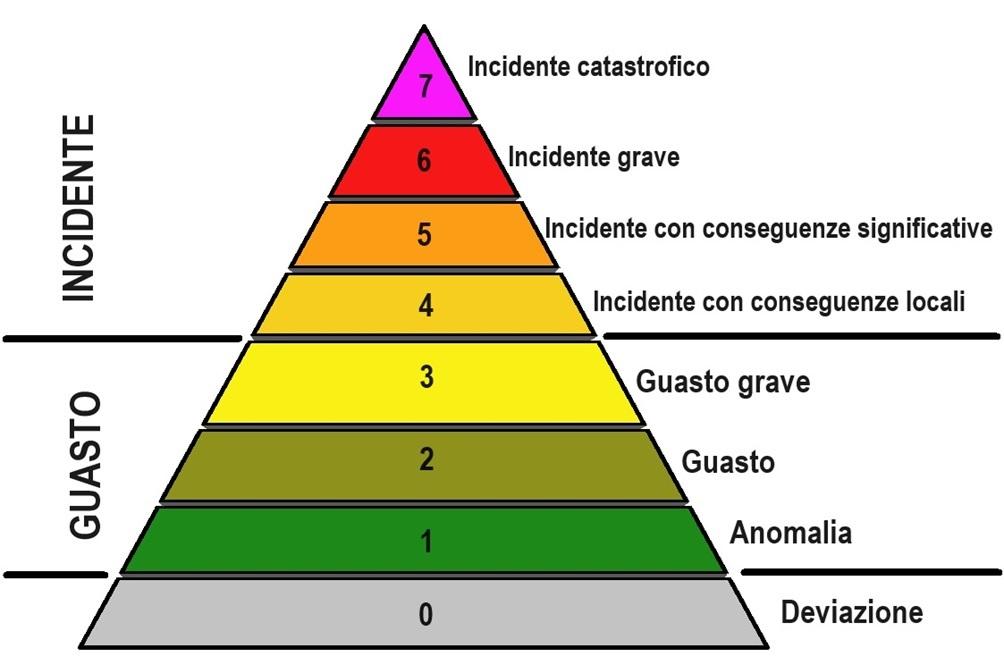

Scala INES

Allo scopo di valutare tempestivamente la gravità di un incidente nucleare, a partire dal 1989, è usato un modello internazionale denominato scala INES (International Nuclear and radiological Event Scale). Il modello INES è stato sviluppato dall'AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, con lo scopo, appunto, di classificare incidenti nucleari e radiologici e rendere immediatamente percepibile al pubblico ed agli Enti, in maniera univoca, la gravità di incidenti di tipo nucleare o radiologico. Inizialmente la scala INES si applicava solo ad eventi che coinvolgevano le centrali nucleari; successivamente è stata estesa anche ad eventi associati al trasporto, deposito ed impiego di materiale o sorgenti radioattive. La scala è adoperata solo per ambiti civili mentre gli eventuali incidenti nucleari occorsi in ambito militare non sono compresi.

La scala INES comprende 7 livelli (più un livello 0 al di sotto della scala) ed è divisa in due parti: gli incidenti (dal 4º al 7º livello) e i guasti (dal 1º al 3º). Il livello 0 è catalogato come una deviazione. È una scala logaritmica ed il passaggio da un livello all'altro significa pertanto un aumento di danni di circa dieci volte.

La parte superiore della scala INES riguarda gli incidenti, ossia tutti gli eventi che producono danni significativi alle persone, all'ambiente o alle cose. Comprende i livelli che vanno dal 7º, che si riferisce a incidenti estremamente gravi, veri disastri nucleari, fino al 4º, per il quale le conseguenze sulle persone sono valutabili in assorbimento di dosi di radiazioni di alcuni millesimi di Sievert (mSv).

La parte inferiore riguarda i guasti ossia gli eventi che producono danni ritenuti di poco conto alle persone, all'ambiente o alle cose. Comprende i livelli che vanno dal 3º, eventi per i quali le conseguenze sulle persone sono valutabili in dosi assorbite di radiazioni piuttosto basse (decimi di mSv), fino al 1º livello, che classifica deviazioni dal normale regime di funzionamento di un impianto nucleare, con conseguenze considerate praticamente nulle per la popolazione e l'ambiente. Infine, il livello 0 classifica eventi che non hanno alcuna rilevanza ai fini della sicurezza nucleare.

Per rendere percepibile al pubblico in maniera corretta la gravità di incidenti nucleari, la scala proposta presenta un andamento logaritmico piuttosto che lineare. Questo significa che in realtà il rapporto tra le gravità di due eventi separati ad esempio da 3 livelli, deve essere valutato circa 10³ = 1000 volte, e non 3 volte.

Esempi di incidente di livello 7 sono stati:

- Disastro di Černobyl', RSS Ucraina, URSS, 1986. Fusione del nocciolo di un reattore nucleare con esplosione (non nucleare) del reattore e rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente.

- Disastro di Fukushima Dai-ichi (reattori 1, 2, 3) nel 2011, colpito da uno tsunami a seguito del terremoto del 2011; inizialmente classificato con livello 4, dopo settimane riclassificato livello 5 e infine, a più di un mese dall'inizio dell'incidente, con livello 7.

Un esempio di incidente di livello 0 è stato invece:

- incidente alla Centrale nucleare di Krško, Slovenia, 2008.

Dati generali sulle centrali nucleari nel mondo

L’ente internazionale a livello mondiale che il compito di sviluppare e facilitare la cooperazione scientifica e tecnica nel campo nucleare è la IAEA (International Atomic Energy Agency) con sede a Vienna. La IAEA è stata creata nel 1957 in risposta alle profonde paure e aspettative generate dalle scoperte e dai diversi usi della tecnologia nucleare. L’origine dell’Agenzia è il discorso “Atomi per la pace” del presidente americano Eisenhower all’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 1953.Fin dalla sua fondazione la IAEA opera per l'uso sicuro, protetto e pacifico della scienza e della tecnologia nucleare, contribuendo alla pace e alla sicurezza internazionale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

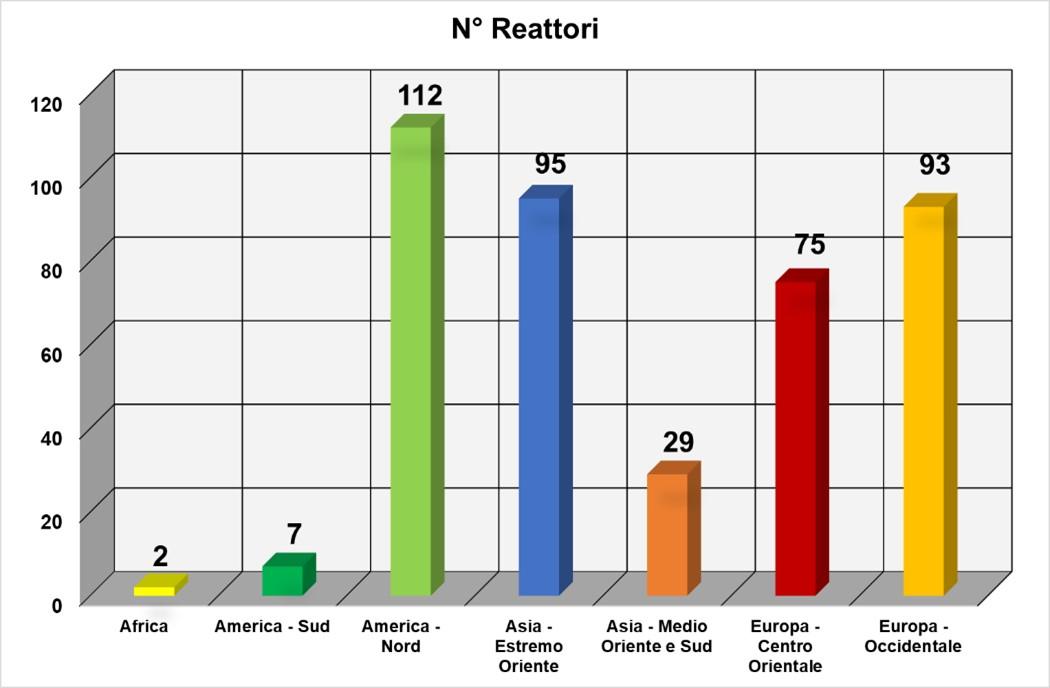

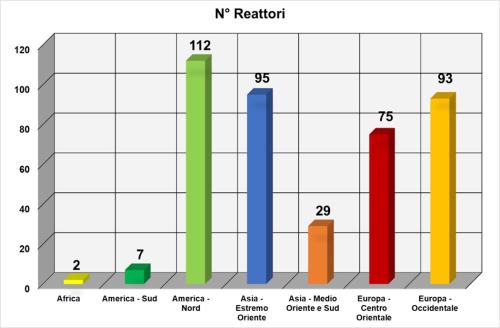

Nell’ultimo censimento fatto dalla IAEA e datato 01/01/2024 al mondo si contano 413 reattori nucleari, per una potenza elettrica netta complessiva di 371,510 GW, in funzione in 32 nazioni di quattro diversi continenti. A questi se ne aggiungeranno altri 58, per un ammontare di 60,207 GW di potenza elettrica netta complessiva, in costruzione in 17 nazioni (sempre di quattro diversi continenti).

Nel grafico che segue viene mostrato il numero di reattori suddivisi per continente o sub-continente.

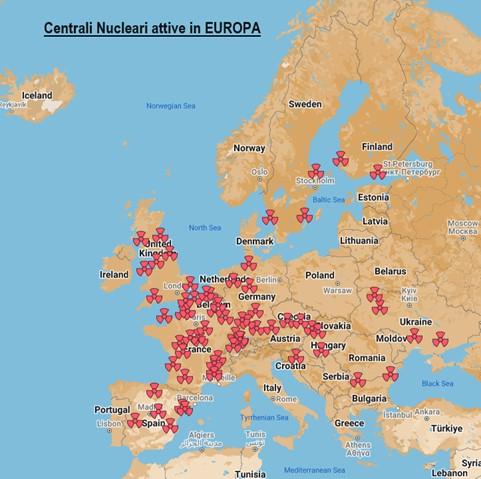

Concentrando lo sguardo sulla realtà europea nella mappa che segue si riporta l’ubicazione delle 168 centrali nucleari nel nostro continente.

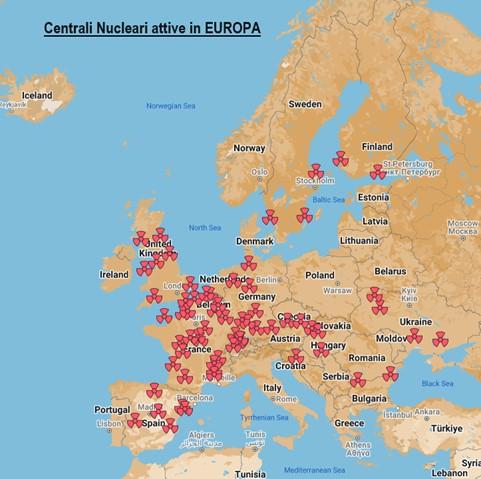

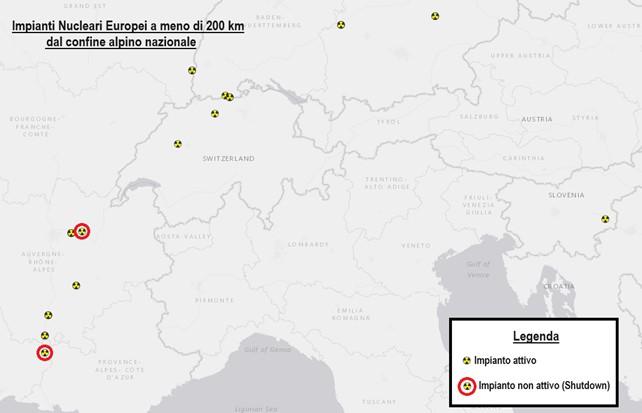

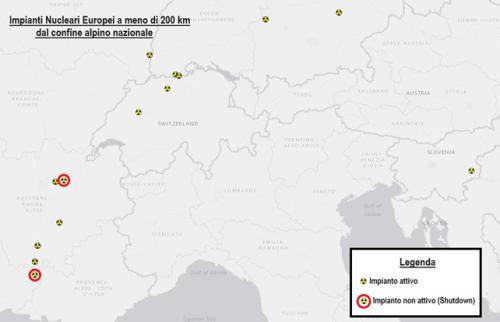

Dettagliando ulteriormente la scala, nella prossima figura sono visibili le centrali nucleari a meno di 200 km dal confine alpino italiano.

Nella figura sono evidenziate in rosso gli impianti non più attivi e posti in ShutDown tra il 1980 e il 1998

Ex-Centrali Nucleari / Depositi Piemontesi

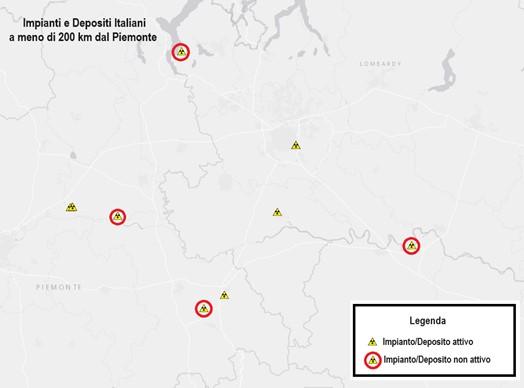

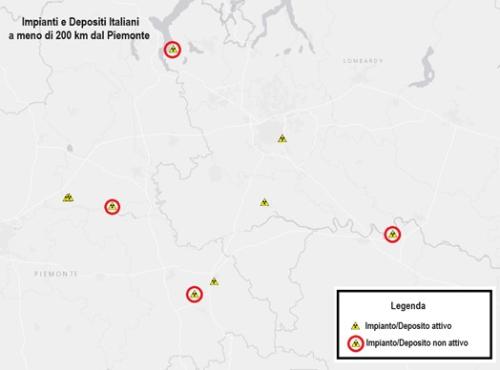

Come ultimo dettaglio delle mappe precedenti consideriamo il nostro territorio piemontese in cui, se ad oggi non ci sono impianti nucleari di potenza attivi, abbiamo ancora alcuni depositi e impianti di ricerca che impattano sul territorio. In particolare, il Piemonte vede la presenza, all’interno dei suoi confini regionali, del reattore di Trino Vercellese, la cui potenza elettrica netta complessiva di progettazione era pari a 260MWe, il reattore fu messo in funzione nel 1965 e posto in shutdown permanente nel 1990; di tre installazioni che trattano materiale nucleare in Saluggia, e altre due installazioni nei comuni di Bosco Marengo e Tortona.

A pochi km dal confine orientale piemontese si hanno poi il reattore di Caorso (PC) di potenza elettrica netta complessiva di progettazione era pari a 460MWe messo in funzione nel 1981 e posto in shutdown permanente anch’esso nel 1990; un piccolo reattore (250KW di potenza) adibito a ricerca a Pavia; un deposito di materiale nucleare a Milano; e un il primo reattore nucleare italiano reattore sempre adibito a ricerca (5 MW di potenza) sito nel Centro Ricerche nel comune di Ispra (VA) in funzione dal 1959 fino al 1973, dal 2018 sono iniziate le procedure per lo smantellamento (decommissioning) di questo impianto.

Note

Ultima modifica 28 Gennaio 2025